明码标价?不过是龟腚罢了

朋友是ABC,同时还是个购物狂,回国小住几月。一次聚会,他拉着我,吐槽着这一个多月来他在国内购物的经历。“最让我有挫折感的是,每当我兴致勃勃地向亲友展示这几天又猎获了什么好东西时,总会有一个声音阴阳怪气地响起:你又买贵了,如果XX,能便宜好多呢!”

我安慰朋友,和他说,在中国,无论是买一幢房子还是去士多店买一条内裤,都应该习惯把印在价钱牌上的数字当成是无意义的装饰,类似的,还有挂在酒店接待处的开房价、杂志报纸卖广告时的“刊例价”、还有新车发布会上的“官方指导价”……

很快,他练聪明了,总结出一套在中国购物的技能:需要有经济学家的分析能力,一眼看出货物的大致成本;需要有心理学家的逻辑力,和卖家互探底线时能占点便宜;还要有广场舞大妈的勇气,赖皮讲价时一定不能脸红;最后还要有运动员一样的体格,货比三家可是体力活儿。

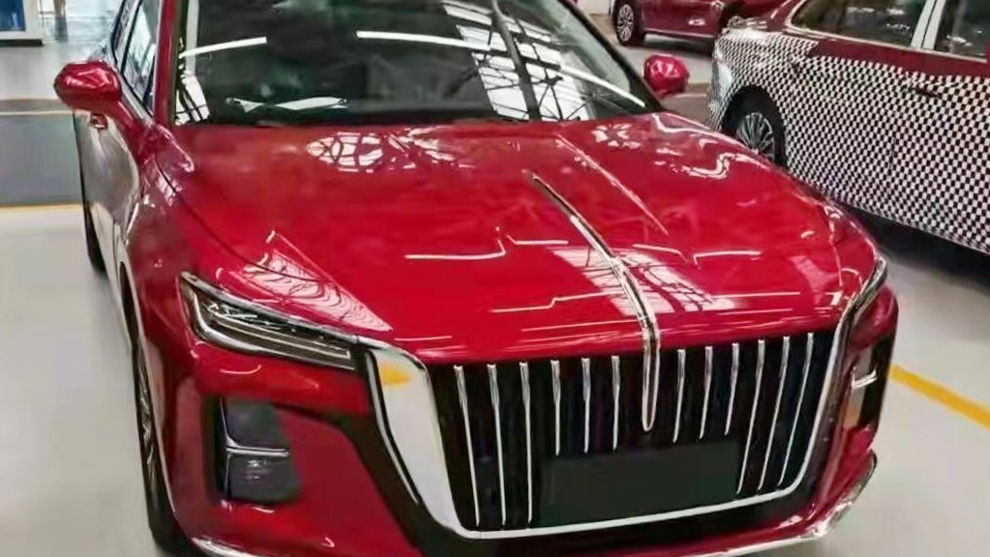

ABC朋友的遭遇,让我想起了汽车江湖,你发现了吗?新车定价的游戏现在越来越有酒店卖客房的风格,挂牌价不过是撑门面的道具罢了。我们总习惯了把一件简单的事情整得很复杂,似乎这样更能体现价值,在中国,汽车的功能远不止是交通工具,还是车主头脸的化身。车价也如此,多年前我问过一个车企负责定价的朋友,他说,一般情况下,公布的新车价格有两个是最不可信的,一个是最低价,这个买到的车恨不得连方向盘都选配,价格只是诱饵,下探到低一个级别的客户,设立一个“跳一跳就能摘到苹果”的陷阱;而最高价,是为了“拔高”这款车的档次,让客户多点自豪的本钱。

朋友说的,还是前几年的情况,当时只有两个价格是不靠谱,而现在,很可能是没一个价格是靠谱的。最近发布的好几款新车,其价格从一开始就是有问题的,甚至是公布价格后一分钟,销售店就开始降价出货。刚开始,我也在质疑其定价策略的失败,但后来经有心人提醒,说这是车企的营销手段,所谓指导价,指导的,是“比原价降了多少”,客户则可以理解成:“我占了多少便宜”,这个对比越大,车主在心理上就能越满足,车厂不见得吃亏呢。经此提醒,我想起类似的营销手段其实早就被服装店用烂了,那条新上市的牛仔裤,标价1388的,金秋大降价5折!仅需699!够不够吸引?

都说我是“实力派” 全面体验哪吒X

都说我是“实力派” 全面体验哪吒X

它会让你爱上长途自驾游

它会让你爱上长途自驾游

2023款深蓝SL03探店解析

2023款深蓝SL03探店解析

多场景体验哈弗枭龙MAX

多场景体验哈弗枭龙MAX

16万级家用SUV“显眼包”

16万级家用SUV“显眼包”

城市里的远方 女生的伴侣——哪吒V

城市里的远方 女生的伴侣——哪吒V

键翻阅图片

键翻阅图片